Mali : promouvoir la cohésion nationale à travers les langues maternelles

Le 21 février est la journée internationale des langues maternelles. Au Mali il y en a une douzaine, en plus desquelles il faut compter une langue officielle, le français. Les langues maternelles sont généralement peu écrites, elles sont réservées à une utilisation orale et familiale. Ce qui fait qu’au Mali on parle généralement en langues nationales, bambara (52% de la population), fulfuldé, dogon, sonray, soninké, tamasheq… mais on écrit en français (parlé par 17% de la population). Les langues maternelles ont chacune leurs spécificités. Elles sont des vecteurs de transmission de la culture malienne, c’est fondamental dans un pays où le repli sur soi et les conflits inter-ethniques se répandent à la vitesse d’un feu de brousse.

Parler une langue, c’est s’ouvrir à l’autre et à sa culture

Du nord au sud du pays, les maliens ne se connaissent pas très bien. Ils ne connaissent pas la culture des uns et des autres. La langue est un pont qui permet de s’ouvrir à d’autres cultures et de se connaitre. La valorisation du multilinguisme au Mali doit donc être une priorité, car cela permet de mieux se comprendre et d’appréhender autrement sa position et son point de vue. Le manque de connaissance des uns et des autres se ressent même dans la façon dont on se fait appeler ! Par exemple, il m’arrivait auparavant d’appeler tous mes amis Kel tamasheq (Touaregs) par « Ag » pour les garçons et par « Wallet » pour les filles ; mais ces compléments qu’on ajoute aux noms kel tamasheq ne sont pas de vrais noms, pas même des surnoms par lesquels on peut designer une personne (puisque ces appellations veulent simplement dire « fils de » ou « fille de »). Après l’avoir compris j’appelais chacun par son vrai prénom voire par son nom en entier, parce que je n’aimerais pas que l’on m’appelle seulement par « karisaden » (fils ou fille de) sans la précision qui va avec. Cette remarque peut paraître d’importance minime mais en réalité elle est très importante !

Couper le cordon ombilical des langues maternelles

Les langues maternelles, comme leur nom l’indique, ce sont des langues qu’un enfant apprend en premier, à sa naissance. Au Mali par exemple, les Mandingues apprennent le mandenkan, les peulh apprennent et parlent le fulfuldé et ainsi de suite… ce qui renferme les langues maternelles dans un milieu purement communautaire. Il existe quelques exceptions où des personnes de communautés différentes se retrouvent dans un bassin linguistique avec une langue dominante du milieu. Cela fait d’ailleurs du mandenkan (le bambara) la langue la plus parlée et répandue au Mali. Je pense qu’aucune langue ne devrait être exclusivement réservée à une communauté. Au-delà des locuteurs natifs, tout le monde devrait pouvoir s’approprier ces langues. Que le bambara parle le fulfuldé, que le peulh apprenne le bambara, que le sonray parle et comprenne le soninké, etc. Parce que parler la langue des uns et des autres c’est faire preuve d’ouverture et c’est aussi une preuve d’amour envers l’autre. Une ouverture envers sa culture, son monde, sa communauté, une envie de le connaitre et d’entrer en contact avec lui. Toute langue est faite pour communiquer, mais c’est aussi une manière de voir le monde. Or mieux communiquer, c’est aussi pouvoir rester soi-même face à l’autre et avec l’autre, qui nous comprend et nous accepte donc plus facilement.

Personnellement, j’ai commencé à apprendre le sonray et le tamasheq. Ce n’est pas facile et je ne parle pas encore pour le moment. Mais je suis content de pouvoir saluer en sonray et de pouvoir dire « fondagoy » (« merci »). Quand au tamasheq, je ne comprends que le mot « ikna » qui veut dire « c’est bien » et le mot « Alharajen » qui signifie « merci ». C’est peu, mais c’est déjà un bon début !

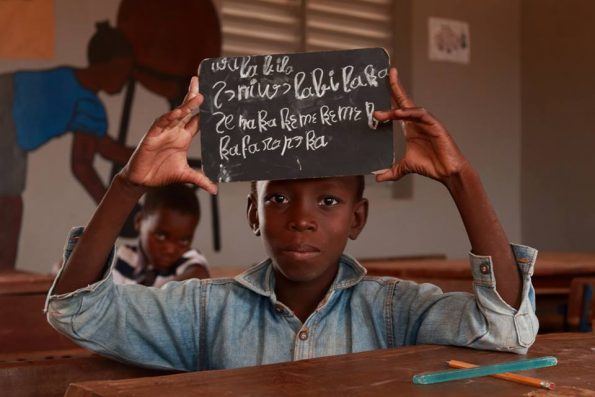

Enseigner les langues maternelles

Pour vivre, une langue doit bouger et évoluer, c’est essentiel pour mettre les mots juste sur les phénomènes actuels et c’est un des points faibles des langues maternelles : de nombreux mots nouveaux ou d’objets actuels n’ont pas de noms appropriés dans ces langues.

Au Mali l’enseignement des langues nationales a repris dans beaucoup d’écoles primaires, tandis qu’au lycée on dispense des cours en anglais, en espagnol, en allemand, en russe, en arabe ou encore en mandarin. Ces langues enseignées sont très importantes certes ; mais a quoi ça me sert de parler toutes ces langues si je n’arrive même pas à comprendre mon voisin direct qui est senoufo, peulh, soninké, sonray, bambara, ou touareg ?

Commentaires